한국의 명시

쉽게 씌어진 시

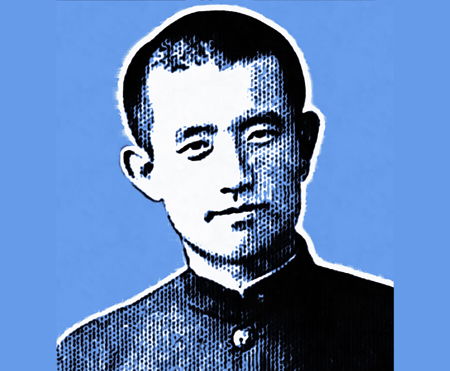

윤 동 주

창밖에 밤비가 속살거려

육첩방(六疊房)은 남의 나라,

시인이란 슬픈 천명(天命)인 줄 알면서도

한 줄 시를 적어볼까,

땀내와 사랑내 포근히 품긴

보내 주신 학비 봉투를 받아

대학 노트를 끼고

늙은 교수의 강의 들으러 간다.

생각해 보면 어린 때 동무

하나, 둘, 죄다 잃어버리고

나는 무얼 바라

나는 다만, 홀로 침전(沈澱)하는 것일까?

인생은 살기 어렵다는데

시가 이렇게 쉽게 씌어지는 것은

부끄러운 일이다.

육첩방은 남의 나라

창밖에 밤비가 속살거리는데,

등불을 밝혀 어둠을 조금 내몰고,

시대처럼 올 아침을 기다리는 최후의 나,

나는 나에게 작은 손을 내밀어

눈물과 위안으로 잡는 최초의 악수.

– 1942년 유작, 유고시집 ‘하늘과 바람과 별과 시’(1948년)에 수록

<시 감상>

일제강점기 북간도 명동 태생인 윤동주(尹東柱) 시인(1917-1945)은 조부와 부친이 모두 장로였고 기독교신앙으로 성장했으며, 문학적 바탕도 기독교사상이었다. 연희전문 졸업 후 일본 도시샤대 영문과에 재학 중, 항일운동에 참여했다며 치안유지법 위반 혐의로 2년형을 받고 고초를 겪다가 1945년 2월, 조국 광복 6개월 전에 후쿠오카 형무소에서 28세의 나이로 별세했다.

이 시는 일본 유학 중이던 1942년 작품으로 난세에 식민지 조국을 떠나 남의 나라 일본에서 시를 쓰는 처지의 무기력함 중에도 자아 성찰로 시대의 아침을 기다리는 갈망을 보여 준다. 극한 어둠을 자기 몫의 등불로 조금이나마 내몰 수 있기를 바라는 육성이 절절하다. 대표작인 서시, 자화상, 별 헤는 밤, 십자가 등과 함께 윤동주 시인의 순수한 시심과 시대적 고뇌와 결벽성이 오롯이 담긴 시이다.

![[서평] 문정식, 『웨스트민스터 표준문서 해설』](http://repress.kr/wp-content/uploads/2026/02/wem-218x150.png)

![[풍경이 있는 묵상] 주 헤는 밤_이정우 목사](http://repress.kr/wp-content/uploads/2023/11/DSC00031-324x235.jpg)